服务热线

搜题▪组卷

试卷总分:100分 命题人:dygzswyn 考试时长:120分钟

| A.Ca2+、尿素、水 | B.溶酶体、葡萄糖、氨基酸 |

| C.麦芽糖、Cl-、O2 | D.Na+、血红蛋白、抗体 |

A.交感神经和副交感神经都属于自主神经系统

B.交感神经活动占优势会导致机体的食欲减退、心跳减慢

C.机体处于压力状态时,交感神经活动可能占据优势

D.机体精神紧张,肾上腺素分泌会增多

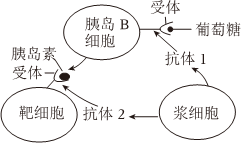

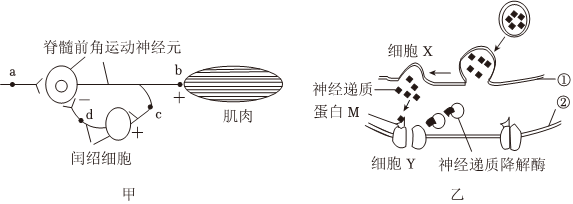

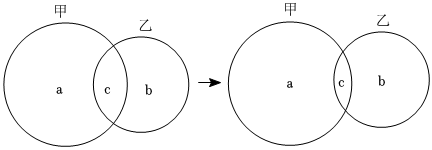

糖尿病病因复杂多样,引起糖尿病的其中两种原因如图所示。下列相关分析错误的是( )

糖尿病病因复杂多样,引起糖尿病的其中两种原因如图所示。下列相关分析错误的是( )

A.两种原因引起的糖尿病都属于自身免疫病

B.两种原因引起的糖尿病都属于1型糖尿病

C.图中两种抗体是由不同浆细胞分泌的

D.两种原因引起的糖尿病都具有多饮、多尿、多食的外在表现

A.疫苗作为抗体可以提高机体对某病原体的免疫力

B.接种后体内可检测到乙型肝炎病毒抗体,表明该个体一定不会患乙型肝炎

C.多次接种该疫苗的目的主要是提高体内浆细胞和细胞毒性T细胞的数量

D.若两次接种间隔时间过短,则上一次接种后产生的抗体可能会将疫苗当作抗原进行攻击

A.非特异性免疫是机体在长期进化过程中遗传下来的免疫反应

B.非特异性免疫只参与机体的免疫自稳功能

C.非特异性免疫是针对某一类特定病原体的免疫反应

D.非特异性免疫是人在接触环境的过程中逐渐建立的免疫反应

A.生产者属于自养生物,是生态系统中最基本的生物成分

B.分解者能将动植物遗体残骸中的有机物分解成无机物

C.自然界中生物进行捕食时通常需要信息传递

D.营养级的位置越高,其在生态系统中的能量通常越多

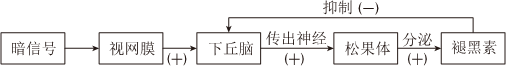

A.夜晚延长光照有利于人体延长睡眠时间

B.传出神经末梢及其支配的松果体可作为效应器

C.夜晚,人体中的褪黑素分泌量不断增加

D.褪黑素的分泌过程与甲状腺激素的相同

A.调查培养液中酵母菌数量的常用方法是抽样检测法

B.在计数室内滴入酵母菌培养液后须缓缓盖上盖玻片,以免产生气泡

C.从试管中吸出培养液进行计数之前,可将试管轻轻振荡几次

D.增加酵母菌的接种量不会提高培养液中酵母菌种群的K值

A.森林生物群落中的阴生植物的叶绿体颗粒较小,呈浅绿色

B.草原生物群落中的动物大都有挖洞或快速奔跑的特点

C.森林生物群落中,营树栖和攀缘生活的动物种类较多

D.荒漠生物群落中,蜥蜴的外表皮有角质鳞片,有助于减少水分蒸发

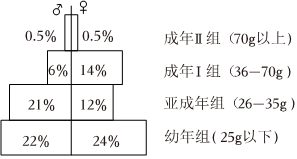

研究人员对某地某田鼠种群的年龄结构(按体重划分)分性别进行调查,结果如图所示。下列叙述错误的是( )

研究人员对某地某田鼠种群的年龄结构(按体重划分)分性别进行调查,结果如图所示。下列叙述错误的是( )

A.可用标记重捕法调查田鼠的种群数量

B.该田鼠种群出生率可能大于死亡率

C.该田鼠种群的性别比例接近1:1

D.成年雄鼠的生存能力强于成年雌鼠的

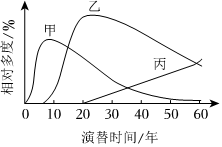

在某退耕农田自然演替过程中,植物物种甲、乙和丙分别在不同阶段占据优势,它们的相对多度(个体数占该群落所有植物个体数的百分比)与演替时间的关系如图所示。下列相关叙述错误的是( )

在某退耕农田自然演替过程中,植物物种甲、乙和丙分别在不同阶段占据优势,它们的相对多度(个体数占该群落所有植物个体数的百分比)与演替时间的关系如图所示。下列相关叙述错误的是( )

A.该群落演替属于次生演替,演替速度比初生演替的快

B.第30年,丙的种群数量较少,应采用逐个计数法进行计数

C.在第40~60年,乙相对多度下降,但种群密度不一定会下降

D.甲、乙和丙分别在不同阶段占据优势,可能与其植株高度有关

A.碳在生物群落与非生物环境之间的循环主要以CO2的形式进行

B.日照时间的长短会影响某些植物的开花,属于物理信息

C.若人与自然和谐统一,生产者固定的能量便可反复利用

D.生态系统中的能量流动是单向的,而信息传递往往是双向的

| 食物网连接指数 | 下降13.49% |

| 食物网平均路径长度 | 下降28.12% |

| A.生态系统的成分—结构—功能形成一个统一的整体 | B.以上数据表明该生态系统抵抗力稳定性有所下降 |

| C.该生态系统中食物链的营养级数目有所减少 | D.通过引进多种外来物种实现提升食物网连接指数、延长食物网平均路径长度 |

A.生物甲可能处于最低营养级

B.生物丙、丁很可能处于同一营养级

C.DDD能扩散到全球

D.DDD在生物甲~丁间的传递过程可看作是物质循环

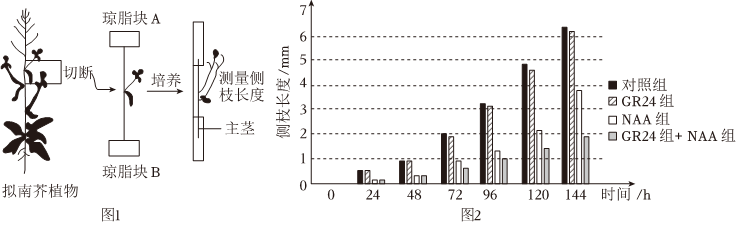

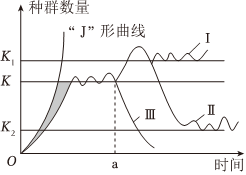

如图表示某种群数量变化可能的四种情况(“J”形、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ),其中a点表示外界因素的变化。据图回答问题:

如图表示某种群数量变化可能的四种情况(“J”形、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ),其中a点表示外界因素的变化。据图回答问题:| 高度 密度相对值 种名 |

林冠层 高于11.6m |

乔木层 5.0~11.6m |

灌木层 1.3~5.0m |

草本层 1.0~1.3m |

地面 |

| 林鸽 | 333 | 3 | 3 | 0 | 0 |

| 茶腹鸭 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 |

| 蓝山雀 | 150 | 204 | 196 | 24 | 6 |

| 银喉长尾山雀 | 122 | 183 | 136 | 18 | 9 |

| 旋木雀 | 32 | 75 | 27 | 17 | 0 |

| 煤山雀 | 45 | 108 | 78 | 20 | 0 |

| 生物类型 | 呼吸作用散失的能量 | 流向分解者的能量 | X | 流向下一营养级的能量 | 外来有机物输入的能量 |

| 生产者 | 52.0 | 4.5 | 103.0 | Y | 0 |

| 植食性动物 | 12.5 | 2.2 | 13.4 | z | 7.0 |

| 肉食性动物 | 7.4 | 0.4 | 6.7 | 0 | 14.0 |

rr@dyw.com

2024-02-17

高中生物 | 段考 | 难度:1.81

| 下载试卷 | 收藏 |

| 平行组卷 | 细目重组 |

| 试卷分析 | 加入白板 |

| 加卷篮 | 更多功能 |

平行组卷卷生成中,请等待