一、选择题(25小题共50分)

1.

(本题2分)

我国已知的最早人类发现于今天的( )

2.

(本题2分)

在历史剧《河姆渡原始居民》中,不该出现的情节是( )

|

A.种植水稻

|

B.饲养猪狗等家畜

|

|

C.住半地穴式房屋

|

D.使用磨制石器

|

3.

(本题2分)

一代伟人孙中山的诗句“中华开国五千年,神州轩辕自古传”,反映了我们经常讲的“上下五千年”的历史是从下面哪一人物开始( )

4.

(本题2分)

“禅让是在位部落联盟首领自愿进行的让贤之举,是为了让更贤能的人来统治国家。”据此分析,禅让制的依据是( )

A.经济实力

B.个人才德

C.社会地位

D.前任推荐

5.

(本题2分)

每年清明时节,各地民众和海外赤子纷纷祭拜黄帝和炎帝,以表达对他们的敬仰之情,这是因为他们( )

|

A.开创了中国第一个朝代

|

B.创立了禅让制

|

|

C.是中华民族的共同祖先

|

D.治理了水患

|

6.

(本题2分)

如今,越来越多的人使用键盘书写,手写汉字的能力慢慢下降了。针对汉字手写危机,央视科教频道推出了全新节目《中国汉字听写大会》,在全国引发了书写汉字的热潮。请问我国有文字可考的历史从哪个朝代开始( )

7.

(本题2分)

尧舜时期,采用筑堤堵水和疏通河道相结合的方法,把汹涌的洪水引入大海的治水英雄是( )

8.

(本题2分)

《周礼》载“金有六齐(配方),六分其金而锡居一,谓之钟鼎之齐。”这反映了( )

|

A.甲骨文的雕刻技巧

|

B.青铜器的铸造工艺

|

|

C.金文的形成与发展

|

D.铁农具的制造技术

|

9.

(本题2分)

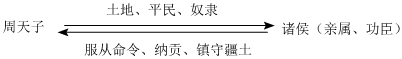

为了方便记忆,某同学画了下面这张示意图,此示意图反映的内容是( )

10.

(本题2分)

“商纣王自焚,商朝灭亡“.由此你回忆起的历史事件是( )

|

A.黄炎联盟打败蚩尤部落

|

B.商汤灭夏

|

|

C.牧野之战

|

D.涿鹿之战

|

11.

(本题2分)

《论语》云:“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下。”这则材料反映了什么历史事实( )

A.晋文公称霸

B.齐桓公称霸

C.勾践称霸

D.楚庄王称霸

12.

(本题2分)

2011年3月,中国国家博物馆新馆开馆,世界现存最大的青铜器,“中华第一鼎”正式移驻该馆。“中华第一鼎”指的是( )

|

A.毛公鼎

|

B.司母戊鼎

|

|

C.大盂铜鼎

|

D.商朝虎耳铜鼎

|

13.

(本题2分)

史明智同学在刚结束的模拟考试中考砸了。爸爸暴跳如雷,说要“家法伺候”。爷爷慢吞吞地说:“这次考差了不全是坏事,知道差在哪儿,坏事也可以变成好事嘛!”其中爷爷的言论与我国古代哪一学派的主张最为接近( )

14.

(本题2分)

“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之‘天府’也。”从历史上看,促使成都平原成为天府之国的重要水利工程是( )

15.

(本题2分)

易中天先生在《百家讲坛》讲述诸子百家时,将某一学派的思想主张概括为“构建理想社会:平等、互利、兼爱”。这一学派最有可能是( )

16.

(本题2分)

“始春秋,终战国,五霸强,七雄出。”引自《三字经》,其中的“七雄”是指( )

|

A.齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩

|

B.楚、秦、赵、宋、魏、齐、韩

|

|

C.晋、楚、齐、韩、赵、燕、魏

|

D.吴、魏、燕、赵、楚、秦、韩

|

17.

(本题2分)

刘邦和项羽争夺帝位的战争是( )

A.楚汉战争

B.巨鹿之战

C.牧野之战

D.涿鹿之战

18.

(本题2分)

在南非召开的第二十九届世界遗产大会上,被列为审议项目的河南殷墟遗址获得通过。你认为殷墟遗址被列为世界文化遗产最主要是因为它向人们展现了我国古代哪个王朝的社会风貌( )

19.

(本题2分)

中国历史上第一个统一的多民族的封建国家的名称是什么?( )

20.

(本题2分)

秦始皇创立中央集权制度的根本目的是( )

|

A.加强自己的统治

|

B.促进民族融合

|

|

C.抵御外族入侵

|

D.促进经济发展

|

21.

(本题2分)

大泽乡起义是我国历史上第一次大规模的农民起义,这次起义的领导人是( )

①陈胜 ②吴广 ③项羽 ④刘邦。

22.

(本题2分)

电视剧《荆轲传奇》,讲的是秦王为统一天下而攻燕,荆轲想通过刺杀秦王来阻止秦灭燕国你认为下列哪一项评价比较正确?( )

A.只要杀了秦王,燕国就不会灭亡

B.荆轲是一个壮士,他用生命阻止了秦王的暴行

C.秦王进行的统一六国的战争违背了历史潮流

D.荆轲虽然壮烈,但他的行为是愚蠢的,因为他的行动违背了历史潮流

23.

(本题2分)

秦朝修筑“万里长城”是为了抵御( )

|

A.羌族的进攻

|

B.氐族的进攻

|

|

C.匈奴的进攻

|

D.鲜卑族的进攻

|

24.

(本题2分)

历史上的楚汉之争的实质是( )

A.争夺皇位的战争

B.农民阶级反抗地主阶级的战争

C.刘邦与秦朝之间的战争

D.项羽反抗秦朝统治的战争

25.

(本题2分)

“百家争鸣”中的“百家”是指( )

|

A.众多豪门望族

|

B.众多思想流派

|

|

C.众多地方政权

|

D.众多文学形式

|