服务热线

搜题▪组卷

试卷总分:60分 命题人:dyczlsjdyn 考试时长:120分钟

| A.元谋人制作和使用工具 | B.北京人用火烧烤食物 |

| C.山顶洞人使用磨制石器 | D.河姆渡人栽培水稻 |

A.为了解北京人特征提供重要证据

B.可作为研究人类历史的文字史料

C.有助于我们研究原始的农耕生活

D.能帮助我们深入了解新石器时代

| A.陕西西安半坡人遗址 | B.浙江余姚河姆渡遗址 |

| C.周口店北京人遗址 | D.河南灵宝西坡遗址 |

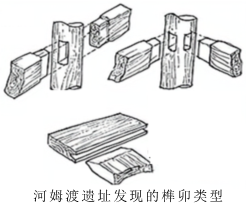

如图所示,榫卯结构是中国木质古建筑常用的结构,其主要特点是利用榫卯而不是钉子来加固物件。河姆渡遗址就发现了成排榫卯相连的木桩、大量的木板和很多带榫卯结构的构件。这些发现有助于我们了解河姆渡人的( )

如图所示,榫卯结构是中国木质古建筑常用的结构,其主要特点是利用榫卯而不是钉子来加固物件。河姆渡遗址就发现了成排榫卯相连的木桩、大量的木板和很多带榫卯结构的构件。这些发现有助于我们了解河姆渡人的( )

| A.半地穴式圆形房屋 | B.干栏式建筑 |

| C.猪纹陶钵 | D.人面鱼纹彩陶盆 |

| A.贫富分化现象已经出现 | B.农业生产技术较先进 |

| C.长江流域出现早期国家 | D.青铜器制作工艺高超 |

陶寺古城遗址处于铜石并用期,发现了铜铃、铜蛙、铜环、铜齿轮等器物。从制作工艺和形制看,当时的铜器已经有相当数量。这些铜器及南方的玉器可能是通过商品贸易交换或朝贡而来。这一现象反映出( )

陶寺古城遗址处于铜石并用期,发现了铜铃、铜蛙、铜环、铜齿轮等器物。从制作工艺和形制看,当时的铜器已经有相当数量。这些铜器及南方的玉器可能是通过商品贸易交换或朝贡而来。这一现象反映出( )

A.原始农业经济的发展

B.早期国家形态的成熟

C.商周时期金属工具的使用

D.各地文化因素汇聚中原

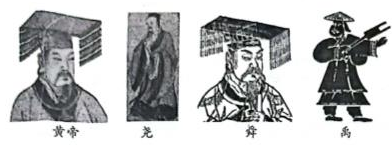

如图是中国传说中的一位伟大人物,他“三过家门而不入”,历时13年,终于成功制伏了洪水,使百姓安居乐业。他所建立的夏朝实行的制度是( )

如图是中国传说中的一位伟大人物,他“三过家门而不入”,历时13年,终于成功制伏了洪水,使百姓安居乐业。他所建立的夏朝实行的制度是( )

阅读材料,回答问题。

阅读材料,回答问题。

qo@dyw.com

2024-10-10

初中历史 | 考试 | 难度:1.8

| 下载试卷 | 收藏 |

| 平行组卷 | 细目重组 |

| 试卷分析 | 加入白板 |

| 加卷篮 | 更多功能 |

平行组卷卷生成中,请等待