服务热线

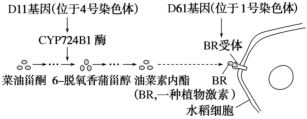

科研人员利用化学诱变剂EMS诱发水稻D11基因突变,选育出一种纯合矮秆水稻突变植株(甲)。将该矮秆水稻与正常水稻杂交,F2表型及比例为正常植株:矮秆植株=3:1。D11基因的作用如图所示。请分析并回答问题:

科研人员利用化学诱变剂EMS诱发水稻D11基因突变,选育出一种纯合矮秆水稻突变植株(甲)。将该矮秆水稻与正常水稻杂交,F2表型及比例为正常植株:矮秆植株=3:1。D11基因的作用如图所示。请分析并回答问题:| 组合序号 | 亲本 | 后代表现型及数量 | |||

| 雌 | 雄 | 灰色 | 白色 | ||

| ① | 灰色 | × | 白色 | 82 | 78 |

| ② | 灰色 | × | 灰色 | 118 | 39 |

| ③ | 白色 | × | 白色 | 0 | 50 |

| ④ | 灰色 | × | 灰色 | 74 | 0 |

| 组别 | 亲本 | 子代(F1) |

| 甲 | 棕色×棕色 | 2 3 1 3 |

| 乙 | 棕色×银灰色 | 1 2 1 2 |

| 丙 | 棕色×黑色 | 1 2 1 2 |

| 丁 | 银灰色×黑色 | 全是银灰色 |

dygzswyn

2023-11-29

高中生物 | 高三上 | 填空题