一、选择题(15小题共45分)

1.

(本题3分)

“开创了历史上继秦汉以后第二次大统一的局面,再次将孕育了华夏文明的黄河流域和长江流域凝结在一个政权之下”。材料中“一个政权”指( )

2.

(本题3分)

蒙曼在《隋富唐强》中写:“(隋)当时全国人口共有4600万;被征发兵役劳役的累计达到3000万人次??剩下的1000万人,平均每人都要提供无偿劳役三次。”这则材料说明隋亡原因之一是( )

|

A.政治腐败,官吏无能

|

B.民族矛盾尖锐

|

|

C.劳役沉重,民不聊生

|

D.江南经济持续发展

|

3.

(本题3分)

苏轼讲:“隋室虽祚短运促,然其国计之富足,每为治史者所艳称(赞美)。”苏轼认为隋朝的历史阶段特征是( )

|

A.开创了大一统局面

|

B.国力强盛,国运短暂

|

|

C.出现了民族大交融

|

D.政权并立,江南发展

|

4.

(本题3分)

《资治通鉴》关于唐太宗统治时期社会描述:“天下大稔(丰收),流散者咸(全部)归乡里,米斗不过三四钱,终岁断死刑才二十九人。”历史上称之为( )

A.开皇之治

B.贞观之治

C.开元盛世

D.元和中兴

5.

(本题3分)

《旧唐书》记载:“张易之诬御史大夫魏元忠有不臣语,引(带领)张说(人名)为验。将廷辩,(张)说惶遽,(宋)璟谓张(说)曰:‘名义至重(你的名声比性命宝贵),不可陷正人(好人)以求苟免……’(张)说感其言,以实对。(魏元忠)免死。”这则故事反映宋璟作人( )

A.阳奉阴违

B.耿介正直

C.有勇无谋

D.乐观豁达

6.

(本题3分)

刘禹锡的诗《百花行》讲:“长安百花时,风景宜轻薄。无人不沽酒,何处不闻香。”这则材料反映唐朝的长安城人们在春游时,将什么活动作为时尚( )

7.

(本题3分)

据宁可主编《中国经济通史》讲:“在唐代323项水利工程中,农田灌溉工程为255项,漕运交通为21项,防治水害为33项,居民用水为14项。”依据这则材料,可知唐政府( )

|

A.重视吸收隋亡教训

|

B.重视科举制度

|

|

C.重视农业生产

|

D.重视民族交融

|

8.

(本题3分)

唐朝和吐蕃“和同为一家”,吐蕃赞普自称“甥”,称唐朝皇帝为“舅”,并立碑起誓(如图)。唐与吐蕃的民族交融源自( )

唐朝和吐蕃“和同为一家”,吐蕃赞普自称“甥”,称唐朝皇帝为“舅”,并立碑起誓(如图)。唐与吐蕃的民族交融源自( )

|

A.唐对西域有效管理

|

B.唐文化对外传播

|

|

C.唐与吐蕃的和亲

|

D.唐政治长期稳定

|

9.

(本题3分)

观察下面一组图片。你认为唐朝这些妇女的共同特点是( )

A.受过良好教育,充满活力

B.行侠仗义,乐于助人

C.擅长精耕细作,勤劳简朴

D.崇尚少数民族文化,勇于探险

10.

(本题3分)

在日本,每年端午节都有泡菖蒲汤的习俗(如图)。请你猜一猜,这一习俗起源于( )

在日本,每年端午节都有泡菖蒲汤的习俗(如图)。请你猜一猜,这一习俗起源于( )

11.

(本题3分)

《通典》记:“大食,……女子出门必拥蔽其面。无问贵贱,一日五时礼天。食肉作斋,以杀生为德。系银带,佩银刀,断饮酒,禁音乐。”依据这段材料,唐朝人称“大食”应该是今天( )

12.

(本题3分)

宋朝科举制进一步发展。其中,文举从每年十余人增至数十人,最多达二百余人。武举每三年一次,每次最多30人。1110年规定限额,武举每次只能取10人。这一现象反映宋朝( )

|

A.强化了中央集权制度

|

B.与辽、西夏长期并立

|

|

C.推行重文轻武政策

|

D.经济重心南移

|

13.

(本题3分)

《宋史》记:“祖宗(宋太祖)制(控制)兵之法,天下之兵本于枢密,有发兵之权而无握兵之重;京师之兵,总于三帅(三衙),有握兵之重而无发兵之权。上下相维,不得专制。”从材料看,宋太祖“制兵”的策略是( )

A.“杯酒释兵权”

B.分化武将事权,强化武将之间彼此牵制

C.陈桥兵变

D.推崇重文轻武政策,支持王安石变法

14.

(本题3分)

比较下边三张图片,与汉族相比,契丹人和女真人的社会生活特点是( )

|

A.过游牧、狩猎生活

|

B.过农耕生活

|

|

C.以掠夺、抢劫为生

|

D.以商业为生

|

15.

(本题3分)

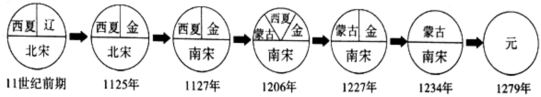

读下面民族政权演变示意图,你认为从11世纪到13世纪,中国历史阶段特征是( )

A.人口大规模南迁

B.国家从分裂逐渐走向统一

C.宋朝偏安江南

D.中央集权制逐渐加强

唐朝和吐蕃“和同为一家”,吐蕃赞普自称“甥”,称唐朝皇帝为“舅”,并立碑起誓(如图)。唐与吐蕃的民族交融源自( )

唐朝和吐蕃“和同为一家”,吐蕃赞普自称“甥”,称唐朝皇帝为“舅”,并立碑起誓(如图)。唐与吐蕃的民族交融源自( )